De la catéchèse des enfants sourds

« L’enfant qui naît sourd n’entend ni les bruits, ni les sons, ni les paroles de son entourage. Sa situation peut être comparée à celle de la cage hermétique. L’enfant ignore longtemps ce qui lui manque, mais il souffre dans son être profond de ne pouvoir entrer pleinement en communication avec son entourage ; non prévenu des intentions de ceux … Lire la suite

« L’enfant qui naît sourd n’entend ni les bruits, ni les sons, ni les paroles de son entourage. Sa situation peut être comparée à celle de la cage hermétique. L’enfant ignore longtemps ce qui lui manque, mais il souffre dans son être profond de ne pouvoir entrer pleinement en communication avec son entourage ; non prévenu des intentions de ceux … Lire la suite

Les personnages féminins apparaissent rarement au premier plan dans les récits bibliques et pourtant nombreuses sont les femmes qui y jouent un rôle important. Beaucoup d’entre elles, à un moment ou à un autre, deviennent des messagères, porteuses de paroles ou d’actes qui font brèche, qui ouvrent des horizons ou des passages à des moments décisifs. Elles sont souvent seules

Les personnages féminins apparaissent rarement au premier plan dans les récits bibliques et pourtant nombreuses sont les femmes qui y jouent un rôle important. Beaucoup d’entre elles, à un moment ou à un autre, deviennent des messagères, porteuses de paroles ou d’actes qui font brèche, qui ouvrent des horizons ou des passages à des moments décisifs. Elles sont souvent seules

Meurtries mais debout, Victorine Bakassidi, Louise Bakala, Jaqueline Mizidy et les autres témoignent de leur humanité et de leur espérance. Si les épreuves renouvellent l’intelligence de la foi, alors on les envierait presque de savoir lutter ainsi. L’âpreté de l’existence lui donne aussi tout son sens. Atteints dans leur espoir en l’avenir, les Congolais voient se déliter jusqu’à leur capacité …

Meurtries mais debout, Victorine Bakassidi, Louise Bakala, Jaqueline Mizidy et les autres témoignent de leur humanité et de leur espérance. Si les épreuves renouvellent l’intelligence de la foi, alors on les envierait presque de savoir lutter ainsi. L’âpreté de l’existence lui donne aussi tout son sens. Atteints dans leur espoir en l’avenir, les Congolais voient se déliter jusqu’à leur capacité …

Ce ne sont ni des poupées, ni des marionnettes. Leur nom allemand « Biblische Erzählfiguren » dit bien ce qu’elles sont et ce à quoi elles servent : raconter la Bible en se mettant vraiment « dans la peau » des personnages qui animent un récit, lire la Bible autrement en donnant vie aux personnages et au récit pour que …

Ce ne sont ni des poupées, ni des marionnettes. Leur nom allemand « Biblische Erzählfiguren » dit bien ce qu’elles sont et ce à quoi elles servent : raconter la Bible en se mettant vraiment « dans la peau » des personnages qui animent un récit, lire la Bible autrement en donnant vie aux personnages et au récit pour que …

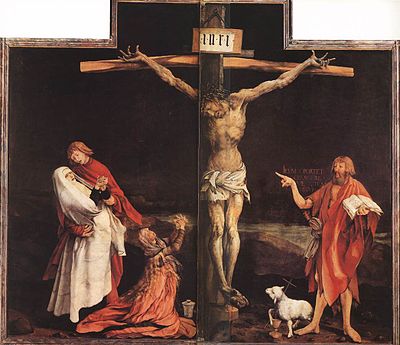

Pour comprendre l’ensemble de cette approche du ministère de Jean-Baptiste, il faut d’abord en resituer le contexte historique et le climat religieux de son temps. Le peuple, privé de ses chefs, privé de liberté politique, souillé par la présence des impies, attendait l’heure où cette inacceptable promiscuité prendrait fin, et ce jour-là, le Seigneur terrasserait ses ennemis et serait reconnu …

Pour comprendre l’ensemble de cette approche du ministère de Jean-Baptiste, il faut d’abord en resituer le contexte historique et le climat religieux de son temps. Le peuple, privé de ses chefs, privé de liberté politique, souillé par la présence des impies, attendait l’heure où cette inacceptable promiscuité prendrait fin, et ce jour-là, le Seigneur terrasserait ses ennemis et serait reconnu …

Au cours du romantisme, l’ange connut une fortune littéraire et poétique certaine. On le rencontre souvent au détour de quelque vers, où il revêt une symbolique particulière. Le poète a tendance à en faire son double intime, le seul qui comprenne sa difficulté d’être et sa révolte contre le monde extérieur. Bercée par la mélancolie, l’âme romantique est en lutte …

Au cours du romantisme, l’ange connut une fortune littéraire et poétique certaine. On le rencontre souvent au détour de quelque vers, où il revêt une symbolique particulière. Le poète a tendance à en faire son double intime, le seul qui comprenne sa difficulté d’être et sa révolte contre le monde extérieur. Bercée par la mélancolie, l’âme romantique est en lutte …

« Où que je sois, il me trouve » Psaume 139. Je ne sais pas si vous aimez Harry Potter, moi oui ! Parce qu’il est différent… Harry a été « recueilli » par son oncle et sa tante après la mort de ses parents. (En réalité, des sorciers amis l’ont recueilli après la mort terrible de ses parents et …

« Où que je sois, il me trouve » Psaume 139. Je ne sais pas si vous aimez Harry Potter, moi oui ! Parce qu’il est différent… Harry a été « recueilli » par son oncle et sa tante après la mort de ses parents. (En réalité, des sorciers amis l’ont recueilli après la mort terrible de ses parents et …