Le Juif inscrit, dans sa nourriture, son histoire, ses joies, ses peines, ses croyances, sa mythologie. Dieu est littéralement « ingéré » avec l’acte de manger. On ne peut pas dire que la gourmandise n’existe pas dans le judaïsme ou dans la culture juive : bien au contraire ! Elle existe, et elle est même toujours liée à des croyances et à des pratiques religieuses.

Le Juif inscrit, dans sa nourriture, son histoire, ses joies, ses peines, ses croyances, sa mythologie. Dieu est littéralement « ingéré » avec l’acte de manger. On ne peut pas dire que la gourmandise n’existe pas dans le judaïsme ou dans la culture juive : bien au contraire ! Elle existe, et elle est même toujours liée à des croyances et à des pratiques religieuses.

L’alimentation en général, et la gourmandise en particulier, y expriment une certaine conception du divin et du monde, une certaine idée de Dieu. Je ne pense pas d’ailleurs que ce soit une particularité juive. Nous ne sommes pas les seuls à lier notre mode de nourriture à notre représentation religieuse de l’univers.

» Dans la tradition juive, l’alimentation est un reflet de la conception du vivant tel que définie dans la Bible, notamment dans le Lévitique. Le vivant est lié à la notion de sang : un animal est un être vivant, un végétal, du moins selon la définition biblique, ne l’est pas. Pour pouvoir manger un produit carné, vous devez d’abord le vider de son sang ; vous devez donc passer par une relation avec le divin, qui est seul à avoir autorité sur le vivant : c’est Dieu qui crée et qui supprime la vie. Manger n’est donc pas un acte anodin.

» Bien manger, ou manger de bonnes choses, non plus : tant la gourmandise que la pénitence – l’une n’allant pas sans l’autre – sont liées au divin. Et elles sont aussi liées entre elles : on peut dire que c’est autour de ce couple que s’est développé l’ensemble du système alimentaire juif. Ce système est lui-même réglementé par le calendrier rituel : autrement dit, le Juif inscrit, dans sa nourriture, son histoire, ses joies, ses peines, ses croyances, sa mythologie. Dieu est littéralement ingéré avec l’acte de manger ! C’est en ce sens que la gourmandise est un acte religieux. Exactement au même titre que la pénitence, c’est-à-dire le jeûne.

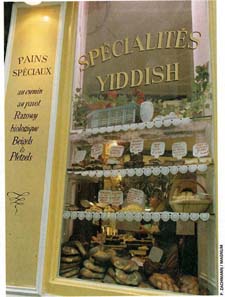

La pâtisserie Finkelsztajn, rue des Rosiers, à Paris

» La Pâque juive me semble être un exemple particulièrement parlant. Aussi bien dans les sept jours qui précèdent la fête, que le jour de la fête, on lit le mythe (la Haggadah, ou la sortie d’Égypte). On récite le mythe et l’on absorbe les aliments qui symbolisent les notions divines et religieuses inscrites dans ce mythe.

» Dans un premier temps, dans la semaine qui précède la fête proprement dite, les Juifs s’abstiennent de manger du pain levé, en souvenir de leurs ancêtres qui, dans leur fuite, n’avaient pas eu le temps de laisser lever leur pâte : ils se contentent alors de pain azyme. En Afrique du Nord, il s’agit de galettes dures, sèches ; les troubles digestifs qu’elles engendrent chez certains me paraissent être une intériorisation de la souffrance vécue par les Hébreux dans le désert. Aux États-Unis, l’industrie alimentaire, très inventive, a produit toute une série de dérivés azymes, souvent délicieux.

» Vient enfin le jour de la fête qui rompt le jeûne. C’est l’explosion ! Un banquet de produits levés, de miel, de douceurs, de pâtisseries parfumées à la cannelle ou à l’eau de fleurs d’oranger, c’est la réjouissance, la fête de la libération. Le rituel est joyeux ; l’alimentation doit faire plaisir. Comment ce repas ne serait-il pas bon quand il célèbre un moment heureux ? Comment ne serait-il pas dégusté alors que l’on se réjouit de la libération de nos ancêtres ? Là, la gourmandise est instituée culte, la nourriture, la bonne nourriture revêt un statut métacorporel, sinon métaphysique. Mais, de même que les Hébreux ont souffert pour gagner leur liberté, vous ne pourrez apprécier la jouissance de cette table si vous n’avez souffert avant. Le jeûne précède le festin, le festin ne peut être pleinement apprécié sans le jeûne qui le précède.

» Et on se réjouit de même à l’occasion des autres fêtes religieuses. Pour Pourim, les Juifs de toutes les communautés ont établi l’obligation de célébrer dans la démesure le salut de leurs ancêtres délivrés de la captivité des Perses. On se réjouit jusqu’à en perdre la tête. Après une journée d’abstinence, et après la lecture du livre d’Esther, on déguste les mets les plus délicieux, on boit jusqu’à l’enivrement. Et que dire du rite du Grand Pardon qui se traduit par l’abattage d’autant de poulets qu’il y a de membres dans la famille, chaque poulet étant ensuite rôti, farci, mijoté, accommodé de mille manières ? Pour chaque fête, la gourmandise, liée à l’histoire du judaïsme, est érigée en outil de mémoire.

» À l’époque moderne, les Juifs ne sont pas près d’oublier l’expérience de la Shoah qui a exterminé le tiers de leur peuple. Un Jour du Souvenir a été institué pour commémorer cet événement douloureux. Il est très vite suivi d’un autre jour, heureux celui-là, qui célèbre la création de l’État d’Israël. Et l’on retrouve tout naturellement ce cycle éternel qui s’instaure : la douleur et la pénitence, puis la joie et le festin. Même les Juifs qui, après la Shoah, ont cessé de croire en ce Dieu absent et ont abandonné leur religion, même ceux-là ont conservé ce lien si spécifique à la table. La table où l’on sert la cuisine « du pays », la table où l’on raconte les souvenirs, la table à travers laquelle passe la mémoire d’un peuple.

Propos recueillis par Djénane Kareh Tager

Dossier « Saveurs du sacré » – Septembre-Octobre 2004 – Le Monde des Religions