Résultats de recherche pour

Vous avez 289 résultat(s) pour votre recherche :

Préciser votre recherche

- Comment transmettre l’insaisissable ?

Souvent, nos réunions de comité de rédaction ont lieu dans les locaux du DEFAP au boulevard Arago à Paris. Il y a là un tableau … Lire la suite “Comment transmettre l’insaisissable ?”

Souvent, nos réunions de comité de rédaction ont lieu dans les locaux du DEFAP au boulevard Arago à Paris. Il y a là un tableau … Lire la suite “Comment transmettre l’insaisissable ?”

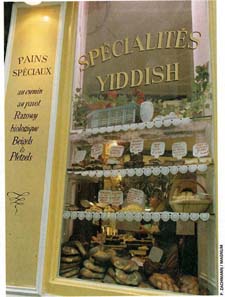

- Les saveurs du sacré – Gourmandise juive

Le Juif inscrit, dans sa nourriture, son histoire, ses joies, ses peines, ses croyances, sa mythologie. Dieu est littéralement « ingéré » avec l’acte de … Lire la suite “Les saveurs du sacré – Gourmandise juive”

Le Juif inscrit, dans sa nourriture, son histoire, ses joies, ses peines, ses croyances, sa mythologie. Dieu est littéralement « ingéré » avec l’acte de … Lire la suite “Les saveurs du sacré – Gourmandise juive”

- Nourriture et repas dans le premier évangile – Partie II

PARTIE 2. LES RÉCITS DES « REPAS » DE JÉSUS (Mt 9,9-19 ; 26,6-13 ; 26,17-29)

PARTIE 2. LES RÉCITS DES « REPAS » DE JÉSUS (Mt 9,9-19 ; 26,6-13 ; 26,17-29)

Trois fois dans le premier Évangile Jésus se trouve … Lire la suite “Nourriture et repas dans le premier évangile – Partie II”

- Laïcité, caricatures, blasphème…

Les attentats perpétués par des fanatiques se réclamant de l’islamisme radical – et pourtant français et ayant grandi sur le sol français – ont fait … Lire la suite “Laïcité, caricatures, blasphème…”

Les attentats perpétués par des fanatiques se réclamant de l’islamisme radical – et pourtant français et ayant grandi sur le sol français – ont fait … Lire la suite “Laïcité, caricatures, blasphème…”

- Chasser l’obscurité par la lumière

Chasser l’obscurité par la lumière

« L’Obscurité ne peut pas chasser l’obscurité,

seule la lumière le peut.

La haine ne peut pas chasser la haine,… Lire la suite “Chasser l’obscurité par la lumière”

- La Cène du Christ et l’art contemporain

La Cène ne laisse pas indifférent. De nombreux artistes contemporains la représentent et lui donnent un sens original, entre invention et subversion. Martine Grenier, historienne … Lire la suite “La Cène du Christ et l’art contemporain”

- Le mythe de l’austérité protestante !

Olivier Bauer, Pasteur réformé et docteur en théologie, ancien chargé de cours à l’université de Lausanne, a été en charge de l’Église protestante francophone de … Lire la suite “Le mythe de l’austérité protestante !”

Olivier Bauer, Pasteur réformé et docteur en théologie, ancien chargé de cours à l’université de Lausanne, a été en charge de l’Église protestante francophone de … Lire la suite “Le mythe de l’austérité protestante !”

- Nourriture et repas dans le premier évangile – Partie I

Manger et boire : deux actes fondamentaux de l’existence humaine au travers desquels se jouent la vie et la mort de l’individu, non seulement sur … Lire la suite “Nourriture et repas dans le premier évangile – Partie I”

Manger et boire : deux actes fondamentaux de l’existence humaine au travers desquels se jouent la vie et la mort de l’individu, non seulement sur … Lire la suite “Nourriture et repas dans le premier évangile – Partie I”

- Regarder une œuvre d’art

Il nous arrive plus souvent d’utiliser un support visuel pour une séance de catéchisme, une animation d’enfants, une célébration. Voici quelques clés de lecture pour … Lire la suite “Regarder une œuvre d’art”

Il nous arrive plus souvent d’utiliser un support visuel pour une séance de catéchisme, une animation d’enfants, une célébration. Voici quelques clés de lecture pour … Lire la suite “Regarder une œuvre d’art”

- Manger !

Manger est bien plus qu’un geste quotidien dicté par la nécessité de se nourrir. En témoignent les nombreuses émissions télévisées, le succès des livres, des … Lire la suite “Manger !”

Manger est bien plus qu’un geste quotidien dicté par la nécessité de se nourrir. En témoignent les nombreuses émissions télévisées, le succès des livres, des … Lire la suite “Manger !”