Une histoire vraie

Une histoire vraie (The Straight Story), David LYNCH, 1999, 111’

Une histoire vraie (The Straight Story), David LYNCH, 1999, 111’

7 ans, suggéré 12 ans

(tiré de http://filmages.ge.ch)

Tiré d’une histoire vraie

Une histoire vraie (The Straight Story), David LYNCH, 1999, 111’

Une histoire vraie (The Straight Story), David LYNCH, 1999, 111’

7 ans, suggéré 12 ans

(tiré de http://filmages.ge.ch)

Tiré d’une histoire vraie

Tokyo Godfathers, Satoshi KON. 2003, 90’

Tokyo Godfathers, Satoshi KON. 2003, 90’

12 ans, suggéré 14 ans (tiré de www.filmages.ch)

Un alcoolo, un travelo et une ado en crise, voilà le tableau de départ de ce film d’animation. On pourrait craindre le pire et pourtant, ces antihéros vont s’avérer touchants par leur humanité dont nous manquons parfois…

La veille de Noël, ces trois sans-abri, Gin, Hana … Lire la suite

Au sud des nuages, Jean-François AMIGUET, 2003, 85’

Au sud des nuages, Jean-François AMIGUET, 2003, 85’

7 ans, suggéré 16 ans (tiré de www.filmages.ch)

Synopsis : Cinq Valaisans du Val d’Hérens décident de partir en Chine. Des cinq, un seul arrivera à destination. Un voyage initiatique, des rencontres insolites et beaucoup de remises en question.

Résumé :

Adrien est un homme replié sur lui-même, silencieux bien que … Lire la suite

Fauteurs de paix, quatre documentaires, 2006, 104’

Fauteurs de paix, quatre documentaires, 2006, 104’

Série de l’Avent du Jour du Seigneur, France 2

DVD pour jeunes et adultes

Le cinéma parle aux jeunes : ouvrir la porte de l’armoire magique !

Le cinéma parle aux jeunes : ouvrir la porte de l’armoire magique !

Animation pour groupe catéchétique, enfants de 12 à 15 ans Support : voir ensemble, en groupe catéchétique, « Le monde de Narnia » production des studios Disney.

Évangile selon Matthieu, chapitre 27 et 28

Questionnaire proposé ci-dessous ou grille de lecture développant les objectifs :

– montrer … Lire la suite

Kim Ki-Duk, [S.l.] : Pretty Pictures, 2005, 90’

Kim Ki-Duk, [S.l.] : Pretty Pictures, 2005, 90’

12 ans suggéré 16 ans

Drame

Tae-Suk squatte des appartements vides, le temps de l’absence de leurs propriétaires. En contrepartie, il répare les appareils défectueux et lave le linge sale.

Avec légèreté, il remplit de sa présence bienveillante les propriétés qu’il visite. Jusqu’à cette rencontre avec un femme battue, … Lire la suite

Robert ZEMECKIS, 1997, 144’

Robert ZEMECKIS, 1997, 144’

Jeunes

Science-fiction

Ellie Arroway est une brillante astronome passionnée par l’intelligence extra-terrestre depuis sa plus tendre enfance. Elle passe ainsi des heures à écouter, décoder des sons venus d’ailleurs. Un jour, Ellie capte un signal et finit par comprendre qu’il s’agit de plans pour la construction d’un vaisseau spatial.

Ce dernier est fabriqué et … Lire la suite

Eric VALLI, 1999, 104’

Eric VALLI, 1999, 104’

7 ans, suggéré 12 ans

Fiction

Cinq protagonistes vivent les situations avec patience ou précipitation :

Lorsqu’il apprend la mort de … Lire la suite

Livre de Marlène Jobert, Editions Montparnasse, 2001, 29’ Conte pour les 4-8 ans

Livre de Marlène Jobert, Editions Montparnasse, 2001, 29’ Conte pour les 4-8 ans

Film d’animation

Réserve : Le début de l’histoire peut être angoissant et triste pour des petits.

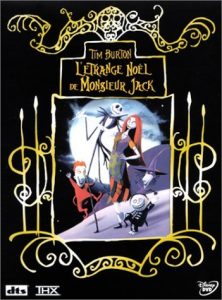

L’étrange Noël de Monsieur Jack, Tim BURTON, Henry SELICK, Danny ELFMAN, 1993, 75′

Jeunes et adultes – Film d’animation

Certaines scènes peuvent être effrayantes pour de jeunes spectateurs