Noël, une palette d’émotions !

Un calendrier pour l’Avent

Se préparer à Noël autrement, s’offrir un temps de respiration. C’est ce que propose la 14e édition du Calendrier œcuménique de l’Avent aux internautes du monde entier. Pour que l’aspect commercial ne remplisse pas tout le temps, « offrez-vous un espace pour vivre l’Avent, seul·e, en famille ou entre ami·e·s. »

Sur le thème «

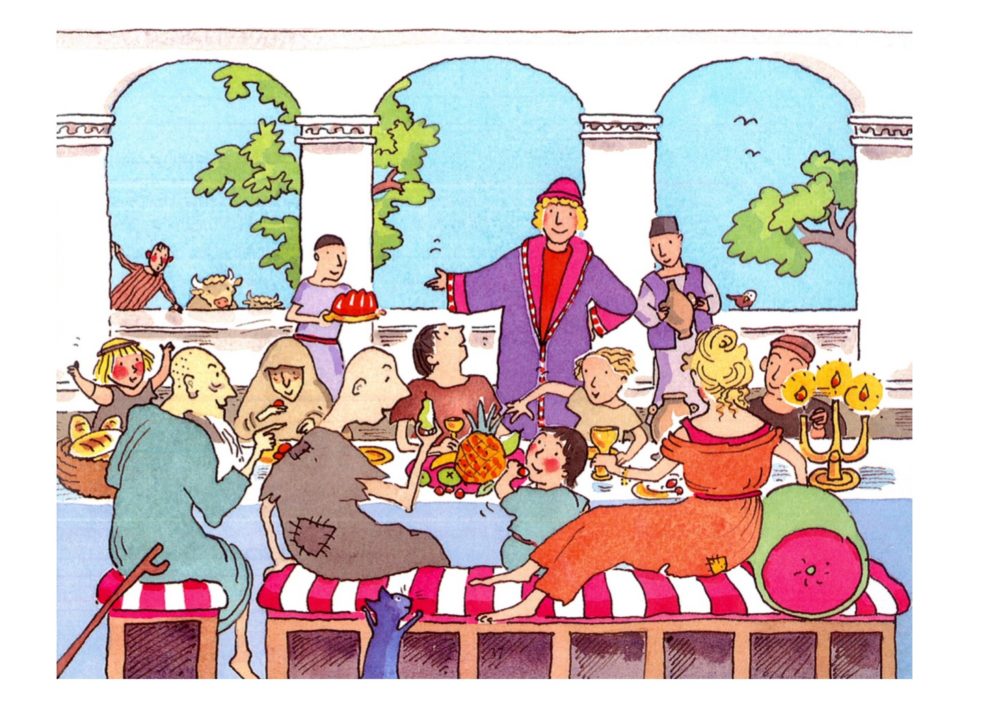

La parabole des invités au festin. Chœur parlé joué et mimé par les catéchumènes.

La parabole des invités au festin. Chœur parlé joué et mimé par les catéchumènes.

Chœur parlé pour 3 personnes, ayant pour thème le texte de Luc 14, les invités au grand festin.

Chœur parlé pour 3 personnes, ayant pour thème le texte de Luc 14, les invités au grand festin.

Besoin d’un bricolage biblique clé en main en urgence ?

Besoin d’un bricolage biblique clé en main en urgence ?

« Dieu donne de quoi manger… et nous invite » est une proposition de culte à 4 pattes de la Paroisse du Bouclier (Strasbourg – UEPAL). Ce culte fait partie

« Dieu donne de quoi manger… et nous invite » est une proposition de culte à 4 pattes de la Paroisse du Bouclier (Strasbourg – UEPAL). Ce culte fait partie

« Papillon Lépido » est un parcours d’une année pour les animateurs d’enfants de 6 à 11 ans. Document imaginé pour faire découvrir les paraboles de Matthieu en s’amusant, bricolant et réfléchissant ensemble (adultes et enfants) à la présence de Dieu dans nos vies.

« Papillon Lépido » est un parcours d’une année pour les animateurs d’enfants de 6 à 11 ans. Document imaginé pour faire découvrir les paraboles de Matthieu en s’amusant, bricolant et réfléchissant ensemble (adultes et enfants) à la présence de Dieu dans nos vies.

Vous cherchez comment raconter des histoires bibliques à l’aide d’objets symboliques ? Le site « Man Hû » recèle tout plein de trésors pour vous !

Vous cherchez comment raconter des histoires bibliques à l’aide d’objets symboliques ? Le site « Man Hû » recèle tout plein de trésors pour vous !

Le goût de l’espérance est le deuxième volet du

Le goût de l’espérance est le deuxième volet du